- ホーム

- TOB・MBOの速報・スケジュール・発表銘柄の予定一覧(2026年版)

- NTTドコモによるCARTA HOLDINGS株(電通グループ)のTOB・買収はいつ?なぜ?今後どうなるか、公開買付代理人の証券会社も解説

NTTドコモによるCARTA HOLDINGS株(電通グループ)のTOB・買収はいつ?なぜ?今後どうなるか、公開買付代理人の証券会社も解説

日本電信電話(9432)子会社のNTTドコモが、電通グループのCARTA HOLDINGS(カルタホールディングス、3688)に対するTOB(株式公開買付)を実施し、1株当たり2,100円での全株式取得を目指すと発表しました。2025年6月16日終値1,531円を基準にすると、プレミアムは37.17%です。

なお、CARTA HOLDINGSのTOBの公開買付代理人はみずほ証券です。CARTA HOLDINGSの株を保有していてTOBに参加したい方は、口座開設しておきましょう。

CARTA HOLDINGSのTOB【公開買付価格・期間・応募方法など】

NTTドコモのCARTA HOLDINGSに対するTOBの概要を、下の表に整理しました。

| 公開買付者 | NTTドコモ |

|---|---|

| 被買収企業 | CARTA HOLDINGS(3688) |

| 公開買付価格 | 2,100円※1 |

| プレミアム | 37.17%※2 |

| 公開買付期間 | 2025年8月18日(月)~9月16日(火)15:00 |

| 買付株数 | 11,928,855株 |

| 買付予定株数の下限 | 3,425,400株 |

| 買付予定株数の上限 | - |

| 公開買付代理人 | みずほ証券 |

| 公開買付復代理人 | - |

| 上場 | 廃止 |

| 目的 | NTTドコモとカルタHDの「データ×マーケ」統合による成長戦略実現のため |

※1 普通株式1株あたりの買付価格です。

※2 2025年6月16日終値に対して、何%の上乗せがあったかを表しています。

電通グループとNTTドコモの関係はどうなる?

TOBをきっかけに、CARTA HOLDINGS(3688)はNTTドコモと電通グループの共同運営体制になります。

NTTドコモが議決権の3分の2超である51%以上の株を持ち、電通グループは議決権の3分の1超である49%以下の株を持つことで合意されており、電通グループも株主として関わり続けるからです。

ドコモの「データ」と、CARTAの「広告技術」、電通の「マーケティング力」を組み合わせることで、より強力なマーケティング支援ができる体制になるでしょう。

CARTA HOLDINGS(カルタホールディングス)とは?

CARTA HOLDINGS(3688)は、企業の広告やマーケティングを、デジタルの力でサポートしている会社です。大きくわけて、次の2つの事業をおこなっています。

① デジタルマーケティング事業

インターネット上で、企業が広告を出したり、自社の商品・サービスをPRしたりするのを支援する事業です。

AI(人工知能)やデータの分析技術を活用して、「どんな人に、どんな広告を、どんなタイミングで見せるのがよいか」を考え、実際に広告を配信します。

最近は、プライバシーの保護が重視されていて、従来の「Cookie(クッキー)」に頼らない広告の方法や、企業が自ら集めた顧客データ(1st Party Data)を活用した仕組みも注目されていますね。

テレビCMをデジタルの技術で効率よく運用する「テレシー」というサービスや、生成AIの活用にも取り組んでいます。

出典:テレシー

② インターネット関連サービス事業

ECサイトの運営支援や人材サービスなど、ネットを使ったさまざまなサービスを企業や個人向けに提供する事業です。「人の想いで、人と未来の可能性を、拓いていく」という理念のもと、デジタル社会の発展に貢献しています。

なぜNTTドコモはCARTA HOLDINGSを買収する?

今回のTOBで、NTTドコモはCARTA HOLDINGS(3688)を子会社にし、株式を非公開にする(上場廃止する)方向で動いています。その理由は、次の3つです。

① データとマーケティングの連携

NTTドコモは、約1億人もの「dポイントクラブ」会員を持っており、行動データや購買データをたくさん保有しています。

一方、CARTA HOLDINGSは、広告やマーケティングの実行に強みがある会社です。2社が協力すれば、顧客の情報を活かした、最先端のマーケティングができるようになります。

例えば、広告の企画から配信・効果測定までを1つのIDで管理する「Single ID Marketing」により、企業は効率よく成果を出せるマーケティングを実現できるのです。

② 通信以外の分野での成長をねらう

NTTドコモは、これまでの「通信」だけでなく、金融やエンタメ、マーケティングなどの分野にも力を入れています。

CARTA HOLDINGSがもつデジタル広告の知見を取り込むことで、非通信事業の競争力が大きく高まるでしょう。

また、ドコモと電通がつくった合弁会社「D2C」もCARTA HOLDINGSの傘下に入る予定で、グループ内でデータと技術をまとめて活用できるようになる点もメリットです。

③ 非公開化で、長期的な成長に集中できる

上場企業は、どうしても短期の業績や株主への対応に追われがちですが、株式を非公開にすることで負担を減らせます。

その分、長期的な視点で、大きなチャレンジや投資をスピーディーにおこなえるようになるのです。

さらに、NTTドコモという大きなグループに入ることで、資金面の安定も期待できます。

CARTA HOLDINGSの株式を保有している場合はどうすれば良い?

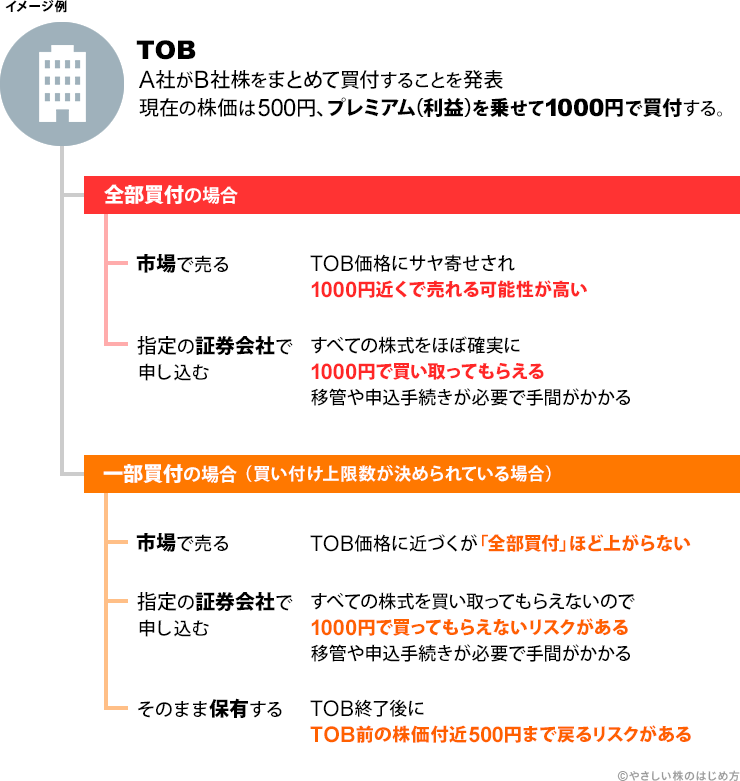

NTTドコモによるCARTA HOLDINGSのTOBは「全株式取得」です。CARTA HOLDINGSの株式を保有している方は、下の画像の「全部買付の場合」に書かれているように「①市場で売る」、もしくは「②指定の証券会社で申し込む」のどちらかを選択することになります。

それでは、どちらを選べば良いのでしょうか。いますぐに利益確定したい方は「①市場で売る」を、公開買付価格ぴったりで売りたい方は「②指定の証券会社で申し込む」を選ぶのがおすすめです。その理由をかんたんに説明しますね。

いますぐに利益確定したい方

いますぐに利益確定したい方は「①市場で売る」がおすすめです。

TOBが発表された後、その株式の市場価格は市場売買を通じて、公開買付価格付近まで上昇します。公開買付価格ぴったりでは売れませんが、売却ボタンを押すだけで手続きが完了するので、特別な手続きは不要です。手間をかけずに利益確定できます。

指定の証券会社で申し込む場合は、申込手続きが必要です。現金化までに時間がかかるので注意しましょう。

公開買付価格ぴったりで売りたい方

一方で、公開買付価格ぴったりで売りたい方は「②指定の証券会社で申し込む」がおすすめです。

指定の証券会社で申し込んだ場合、保有する株式を公開買付価格で買い取ってもらえます。市場で売る場合には、公開買付価格ぴったりでは売れず、それよりも少し安い価格で取引することになります。

TOBのプレミアムをまるっと受け取りたい場合は、市場では売らず、TOBに申し込みましょう。申込は、次に紹介する指定の証券会社でおこなってください。

CARTA HOLDINGSの公開買付代理人・復代理人はどこの証券会社?

CARTA HOLDINGSのTOBに応募する場合、指定の証券会社で申し込む必要があります。指定の証券会社のうち、公開買付者から業務・権限を委託された証券会社を「公開買付代理人」、公開買付代理人の業務を請け負う証券会社を「公開買付復代理人」と呼びます。

| 公開買付代理人 | みずほ証券 |

|---|---|

| 公開買付復代理人 | - |

CARTA HOLDINGSの株式を保有している方で、市場で売却せずTOBへの応募を考えている方は、みずほ証券に口座開設して株式を移管する必要があります。

公開買付代理人や復代理人には、SBI証券やマネックス証券などのネット証券が指定されるケースがあります。TOBの応募をスムーズに進めるためにも、今のうちに口座開設しておくのがおすすめです。

CARTA HOLDINGSのTOBに応募する方法

続いて、TOBに応募する方法を説明します。3つの手順で応募可能です。

CARTA HOLDINGSのTOBに応募する方法

- みずほ証券に口座開設する

- みずほ証券に株式移管する

- TOBに申し込む

それぞれ説明しますね。

① みずほ証券に口座開設する

みずほ証券の口座を持っていない方は、口座開設しましょう。

② みずほ証券に株式移管する

CARTA HOLDINGSのTOBに応募するためには、みずほ証券の口座に、CARTA HOLDINGSの株式を入れておかなければなりません。

ほかの証券会社の口座で株式を持っている方は、株式移管の手続きが必要です。株式移管の方法については、みずほ証券にお問合せください。

③ TOBに申し込む

みずほ証券にログインして、TOBに申し込みましょう。具体的なTOBの応募方法については、みずほ証券のQ&Aページや、問い合わせフォームから確認してください。