- ホーム

- 新NISA(ニーサ)とは?拡充・恒久化はいつから?拡充内容やおすすめの証券会社を解説

新NISA(ニーサ)とは?拡充・恒久化はいつから?拡充内容やおすすめの証券会社を解説

最終更新日:2024年6月27日

- お知らせ

- 2024年1月からはじまる新NISAの「成長投資枠」で購入できる投資信託が、1,000本公表されました。

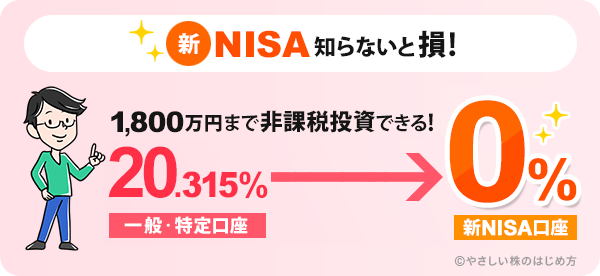

NISA(ニーサ)とは、「株や投資信託(投信)などの運用益や配当金を、一定額非課税にする制度」です。通常は、利益に対して20.315%の税金がかかるので、NISA口座で利益が出た場合は、節税面で大きなメリットを受けられます。反対に、NISA口座で損失が出てしまうと、他の利益と合わせて税金額を減らせる「損益通算」ができないので、ご注意ください。

※すぐに、「NISA口座を作るのにおすすめの証券会社」を見たい人は、こちらをクリックしてください。

新NISAの拡充・恒久化はいつから?拡充内容を解説

新NISAの拡充・恒久化は2024年1月から実施されました。

次の表では、現行の一般NISA・つみたてNISAと、2024年1月からスタートした新NISAを比較しています。

| 項目 | 旧NISA |

新NISA (2024年1月以降) |

|---|---|---|

| つみたてNISA(現行) |

||

| 口座開設期間 | 2028年まで | 恒久化 |

| 2042年まで | ||

| 非課税期間 | 5年 | 無期限 |

| 20年 | ||

| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |

| 40万円 | 120万円 | |

| 生涯非課税投資枠 | 最大600万円 | 1,800万円 成長投資枠は 1,200万円 |

| 最大800万円 | ||

| 投資対象 | 上場株式など | 投資信託・上場株式など |

| 投資信託 | ||

| 併用 | 不可 | 可能 |

新NISAは、一般NISAが「成長投資枠」、つみたてNISAが「つみたて投資枠」として設けられ、一本化される方針で固まっています。

これまでは「一般NISA」か「つみたてNISA」それぞれのメリット・デメリットを把握して、どちらかを選ぶ必要がありました。しかし新NISAであれば、2つのNISAが一本化されるので、投資に今一歩踏み切れなかった方も投資をはじめやすくなるのではないでしょうか。

NISA口座を作るのにおすすめの証券会社

まず、通常の証券口座がないとNISA口座は作れません。いくつかネット証券の通常の口座を作って、株取引を試してみるのもよいでしょう。以下で、投資家に人気の大手ネット証券を比較しましたので、ご参考になれば幸いです(NISA口座は1人1つまでですが、通常の証券口座は、複数作ることができます)。

新NISAの国内株手数料を比較

| 証券会社 (複数の口座開設ができます) |

株式の売買手数料(税込) | 詳細 (NISA口座は1つだけ) |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~120万円 | ||

| 一律無料 | (口座開設の流れをみる) | ||||

| 一律無料 | (口座開設の流れをみる) | ||||

| 一律無料 | (口座開設の流れをみる) | ||||

| 楽天証券 | 一律無料 | ||||

| auカブコム証券 | 一律無料 | (口座開設の流れをみる) | |||

| GMOクリック証券 | 一律無料 | 詳細 | |||

| SMBC日興証券 | 137円 | 275円 | 440円 | 880円 | (口座開設の流れをみる) |

| SBIネオトレード証券 | 88円 | 198円 | 198円 | 440円 | 詳細 |

国内株投資をするなら、多くのネット証券が売買手数料を完全無料にしており、差はありません。使い勝手の良さや、そのほかのサービス内容を考慮して選ぶといいでしょう。

新NISAの米国株手数料を比較

新NISA口座での米国株投資をしたい方に向けて、各証券会社の新NISA口座の米国株手数料を比較します。ぜひ参考にしてください。

| 証券会社 | 米国株の手数料 | 詳細 (NISA口座は1つだけ) |

|

|---|---|---|---|

| 売買手数料 (税込) |

為替手数料 (1ドルあたり) |

||

| 無料 | 無料 | (口座開設の流れをみる) | |

| 無料 | 無料 | (口座開設の流れをみる) | |

| 無料 | 無料 | ||

| マネックス証券 | 無料 | 無料※1 | (口座開設の流れをみる) |

| auカブコム証券 | 無料 | 20銭 | (口座開設の流れをみる) |

| DMM株 | 無料 | 25銭 | |

| SMBC日興証券 | 約定金額×0.495% (最低0米ドル※2) |

25銭または50銭※3 | (口座開設の流れをみる) |

※1 外貨決済による米ドル買いのみが対象。円貨決済や米ドル売りは対象外なので注意してください。

※2 約定代金が2.22米ドル以下の取引なら、売買手数料は0米ドル(無料)になります。

※3 10万米ドル未満は50銭、10万米ドル以上80万米ドル未満は25銭になります。

米国株投資の手数料目線では、松井証券とSBI証券、楽天証券が、売買手数料だけでなく為替手数料も無料になるのでお得です。

特に松井証券は、2024年7月現在はキャンペーンが充実しています。クイズに正解して新NISA口座を開設するだけで、松井証券ポイントが最大2,000ポイントもらえるキャンペーンが実施中。

松井証券でNISA口座を作りたい方は、キャンペーンにエントリーしないと損です。

口座開設料・年会費などは一切かかりません。

下記ページでは松井証券のキャンペーンをまとめて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

松井証券のキャンペーンまとめ

クレカ積立の還元率を比較

新NISA口座で投資信託のクレジットカード積立をしたい投資初心者の方に向けて、各証券会社のクレカ積立還元率を比較します。

| 証券会社 | クレジットカード | 還元率 | 年会費 (税込) |

還元ポイント |

|---|---|---|---|---|

au PAYゴールドカード (auマネ活プラン加入者) |

3% (12か月後から2.0%) |

11,000円 | Pontaポイント | |

マネックスカード |

1.1% | 無料 | マネックスポイント | |

au PAYカード |

1% | 無料※1 | Pontaポイント | |

| SBI証券 |  三井住友カードゴールド(NL) |

1% | 5,500円 | Vポイント |

Oliveゴールド |

||||

| 楽天証券 |  楽天プレミアムカード |

1%※2 | 11,000円 | 楽天ポイント |

| 楽天証券 |  楽天ゴールドカード |

0.75% | 2,200円 | 楽天ポイント |

| SBI証券 |  三井住友カード(NL) |

0.5% | 無料 | Vポイント |

Olive一般 |

||||

| 楽天証券 |  楽天カード |

0.5% | 無料 | 楽天ポイント |

※1 au PAY カードに登録しているau IDに紐付くau携帯電話(スマホ・タブレット・ケータイ・Wi-Fiルーターなど)、auひかり、auひかり ちゅら、UQ mobile、povo1.0、povo2.0の契約がない場合かつ、1年間カード利用がない場合、年会費1,375円(税込)がかかります。

※2 楽天証券が受け取る代行手数料が0.4%以上の投資信託をクレカ積立する場合は、どの楽天カードでも還元率が1%になります。

携帯電話のキャリアがauで、auマネ活プランに加入中の方は、au PAYゴールドカードで投信積立をすることで、還元率が3%と高還元です。

還元率3%は1年限定ですが、13か月目からも2%と高還元なので、au経済圏のサービスを複数使っている方はauカブコム証券がおすすめです。

年会費無料の中では、特に条件なく還元率が1%の「auカブコム証券×au PAYカード」や、還元率1.1%の「マネックス証券×マネックスカード」がおすすめです。

交換などの手間もなく汎用性高く使えるPontaポイントの還元を受けたいならauカブコム証券、0.1%の還元率にもこだわりたい方はマネックス証券を選ぶとよいのではないでしょうか。

どのポイント還元を受けたいか、普段使っているクレジットカード、年会費はいくらまで許容範囲かなど、ご自分の好みや生活スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

SBI証券には、還元率5%のoliveプラチナプリファード・三井住友カードプラチナプリファードがあります。しかし、年会費は33,000円と高く、審査ハードルが高いプラチナカードです。これから資産形成をはじめる方にはおすすめしにくいため、表からはあえて省いております。

まとめ

☆最後に補足ですが、マネックス証券に口座開設をしていれば、株初心者向けのオンラインセミナーや勉強会を無料で受けられます。初心者の方はマネックス証券に口座を作っておくと便利です。