- ホーム

- 株式投資関連のコラム

- 株式用語

- 株式分割は儲かる?メリット・デメリットや、投資家への影響をわかりやすく解説します

株式分割は儲かる?メリット・デメリットや、投資家への影響をわかりやすく解説します

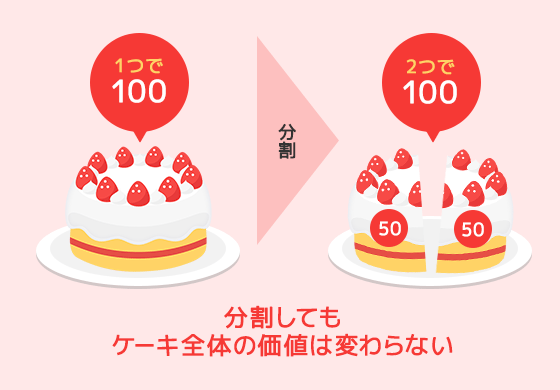

株式分割とは、“株式を分けること”です。「1株を2株に分割する」のように、“分ける”だけですから、1株あたりの価値は小さくなりますが、保有する株が持つ価値の総量は変わりません。

そのため、株式分割がおこなわれたからといって、儲かるわけではありません。

このコラムでは、株式分割の概要や直近で株式分割を予定している銘柄、株式分割のメリット・デメリットなどを、株初心者向けにわかりやすく解説しています。

株式分割とは?わかりやすく解説します

株式分割とは、“株式を分けること”をいいます。 “分ける”だけですから、1株あたりの価値は小さくなりますが、保有する株が持つ価値の総量は変わりません。具体的には、「1株を2株に分割する」のように整数倍で株式分割するケースが多いですが、中には「1株を1.5株に分割する」のような株式分割がおこなわれるときもあります。

わかりやすくケーキで例えてみましょう。ご自身がホールケーキを持っていたとして、このホールケーキを2つに切り分けます。すると、大きさは半分になり、数は2つになります。このように、切り分けてしまうと元のホールケーキの形は変わりますが、総量自体はそのままです。つまり、ケーキ全体の価値は変わっていません。

上記のケーキの例と同じで、企業から「1株を2つに分けますよ」と発表があった場合、もともとその株を100株もっていた人は200株になります。そして、もし株価が1株2,000円でしたら、株式分割後は1株1,000円になります。株数が2倍になって1株の価値が2分の1になっているので、実質、保有している株の価値は20万円のまま変わりません。

ポイント

株式分割をしても、保有する株の価値は変わらない!

【株式分割前】100株×2,000円=20万円

【株式分割後】200株×1,000円=20万円

会社が株式分割をおこなう理由

では、どうして企業は株式分割をおこなうのでしょうか?その理由は、大きく分けて下記の2つです。

- 流動性を高め、投資家の層を拡大させるため

- 指定替えを目指すため

流動性を高め、投資家の層を拡大させるため

単価を下げて株を買いやすくし、より多くの投資家に株主になってもらう狙いがあります。また、いろいろな投資家から、幅広く声を聞こうとする企業の姿勢もアピールできます。

指定替えを目指すため

所属する市場の移動(たとえば東証グロースから東証プライムへ移動)を“指定替え”とよびますが、東証プライムに指定されるためには、「株主数」、「流通株式数」、「売買高」、「時価総額」などの条件を満たさなければいけません。つまり、指定替えを目指すために株式分割をおこなう場合もあるのです。また、東証プライムに指定されれば、インデックスファンドの買い需要も期待できますから、長い目でみれば良い材料かもしれません。

株式分割のメリット

株式分割には、投資家にもうれしいメリットがあります。大きく分けて下記の3つです。

- 単価が下がると取引しやすい

- 実質的な増配になるケースがある

- 株主優待を安くもらえるかもしれない

単価が下がると買いやすく売りやすい

個人投資家が一番感じやすいメリットは、おそらく「買いやすく売りやすくなる」ことではないでしょうか。その株が欲しい人は安く買えますし、売りたい人は「半分だけ売る」こともできるようになります。

仮に、100株単位で4,000円の銘柄があったとします。

Aさん「100株買いたいけど、40万円は高いな…」

Bさん「100株持っているけど、全部は売りたくないな…」

…もし、ここで2分割がおこなわれると?

Aさん「20万円なら、100株買えるな!」

Bさん「200株に増えるなら、100株だけ売ろう!」

このように、買いたい人と売りたい人、お互いの選択肢が増えます。すると、基本的にはこの銘柄の注文・取引が増えます。これが、いわゆる「流動性が高まる」メリットです。また、投資金額が下がるので、NISA(ニーサ)の非課税枠※1に入れやすくなるのもポイントです。

※1 NISA口座の非課税枠は、毎年120万円が上限です。

★NISAについての詳細は、「NISA(ニーサ)とは?」をご覧ください。

実質的な増配になるケースがある

配当は「1株当たり○○円」と決められています。もし、株式分割があっても、配当に変更がなければ、分割で増えた株の分、さらに配当がもらえます。増配の発表がなくても、実質の増配というわけです。

「株式は3分割するが、配当は10円から5円に変更する」。このような発表の場合も、100株もっていた人の持ち株は300株に増え、配当金は、100×10=1,000円から300×5=1,500円に増えるのです。

また、もし配当金が増えると、必然的に配当金にかかる税金も増えてしまいます。NISA口座を使うと配当金も非課税対象になりますので、ぜひ活用してみてください♪

★配当金についての詳細は、「株式投資で得られるもの」をご覧ください。

株主優待を安くもらえるかもしれない

ほとんどの会社の株主優待は、100株だけでももらえます。もし、株式分割があっても、優待内容と条件に変更がなければ、分割後の安い価格で、分割前と同じ優待がもらえるのです。

★株主優待についての詳細は、「株式投資で得られるもの」をご覧ください。また、グループサイト「楽しい株主優待&配当」では、株主優待の最新情報を紹介しています。

株式分割のデメリットは?

投資家にとって、株式分割のデメリットはありません。強いて言うなら、株式分割をきっかけに株価が上昇したタイミングで株を買ってしまい、“高値掴み”をして損失を抱えるリスクがあることでしょうか。一方、株式分割を発表した会社のデメリットは、株主ごとに必要な事務手続きや郵送物の費用負担の増加です。

投資家や会社のデメリットはこの程度です。どちらかと言えば、メリットのほうが大きいのではないでしょうか。

まとめ

株式分割によって、その株の価値自体は変わりません。しかし、分割で投資家にも企業にもメリットが生まれますから、どちらかといえば、株式分割は良い材料といえるでしょう。

最後に気をつけたいのは、「買いたいけど株価が高くて手が出せないな…」と思っていた銘柄が、株式分割の発表をして買いやすくなったとします。その時、ご自身が証券口座を持っていなければ、すぐに株を買えません。なぜなら、口座開設には数営業日ほどかかるからです。

結局、その間に株価が上がってしまい、買うタイミングを逃す可能性もあります(もちろん、株式分割をしたからといって必ず株価が上昇するわけではありません)。まずは「ネット証券の手数料比較表」などを参考にして、気になる証券会社の口座をあらかじめ作っておくことをおすすめします。

この記事を見た人は、こちらも読んでいます