機関投資家とは、どういう人ですか?わかりやすく教えてください

最終更新日:2025年12月11日

機関投資家とは、どういう人たちのことを指すのですか?また、機関投資家が市場で売買したら、株価への影響はあるのでしょうか?わかりやすく教えてください。

機関投資家とは、巨額の資金を使って資産を運用・管理する大口投資家のことです。一般的に機関投資家とされているのは、主に次の法人や団体が挙げられます。

- 海外機関投資家(重要)

- 銀行や信用金庫

- 証券会社

- 年金機構(GPIFなど)

- ヘッジファンド※1

※1 投資家から資金を集めて、相場が下がっても利益を狙うなど、高い運用成績を目指す資産運用会社のことです。

いずれも投資のプロであり、数百億円~数兆円という巨額の資金を運用しています。特に日本の株式市場は、売買代金の約6〜7割を「海外機関投資家」が占めており、彼らの動向が株価を決めると言っても過言ではありません。

海外機関投資家を5つのタイプに分けて、投資家名や投資スタイルをまとめましたので、確認していきましょう。

| タイプ | 代表的な投資家名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 巨大運用会社 (アセットマネジャー) | ・ブラックロック(BlackRock) ・バンガード(Vanguard) ・ステート・ストリート |

世界最大の「長期投資のプロ」。市場全体に広く投資する人たち |

| 投資銀行 (ブローカー) | ・ゴールドマン・サックス(GS) ・モルガン・スタンレー(MS) ・JPモルガン | 巨大マネーの「売買窓口」。大きな注文をまとめて処理する人たち |

| ヘッジファンド | ・ブリッジウォーター ・ルネサンス・テクノロジーズ ・ポイント72 | 「絶対収益」を追求する実力派。 相場が下がっても利益が出るよう「空売り」や、AIによる高速取引を駆使する |

| アクティビスト (物言う株主) | ・エリオット(Elliott) ・オアシス(Oasis) ・バリューアクト | 会社に意見する株主。「もっと良い会社にしよう」と迫る人たち |

| 政府系ファンド (SWF) | ・ノルウェー政府年金基金 ・サウジアラビアPIF ・シンガポール投資公社(GIC) | 国のお金を運用する“超大型の長期投資家” |

このように、海外投資家は、運用スタイルによって5つのグループに分けられます。彼らが「誰」で「何を考えているか」を知ることは、相場の先読みにつながるので把握しておけるといいですね。

また、国内で最も運用資金が大きいのは「GPIF(ジーピーアイエフ)※2」です。

※2 日本語では、「年金積立金管理運用独立行政法人」と言います。

GPIFは国民から集まった年金を少しでも増やすために運用する団体で、2024年3月末時点では約246兆円もの資金を運用しています。2020年頃と比較しても資産額は大幅に増加しており、これら「クジラ」と呼ばれる巨額資金の動きは、個人投資家にとって無視できない存在なのです。

ただし多くの機関投資家は、基本的に「時価総額100億円以上の株」しか売買しません。100億円以下の株(小型株)を避ける本当の理由は、時価総額そのものよりも「流動性(売買のしやすさ)」にあります。

- 運用資金が大きいため、小さな銘柄を買うと、少しの注文で株価を大きく動かしてしまう(自分の買いで株価を釣り上げてしまう)

- 売りたい時に買い手が少なく、売り抜けられなくなるリスクがある

- 時価総額が小さいと、ファンド全体の運用成績への寄与度が低く、調査の手間に見合わない

このような理由で、流動性の低い小型株は避けられる傾向にあります。特に2024年以降、東証プライム市場を中心とした「大型株・高配当株」へ資金が集中する傾向が強まっています。

また機関投資家は、ひとつの銘柄の株式を5%以上保有すると、大量保有報告書という書面を公開しなければいけません(通称5%ルール)。

ひとつの銘柄に数億円~数十億円の規模で投資するケースが多いので、保有率は5%を簡単に超えます。四季報で掲載される前に機関投資家の動きを知りたい場合は、大量保有報告書を参考にしましょう。大量保有報告書は、金融庁が管理する EDINETで見ることができます。

機関投資家の取引による影響と見分け方

機関投資家の取引は市場に大きな影響を与えるため、個人投資家は機関投資家、特に海外勢の動向をチェックしておく必要があります。

①機関投資家の取引で株価が上がる場合

機関投資家が大口取引することは、企業に変化が起きているサインです。特に2024年以降、海外投資家は「PBR(株価純資産倍率)の改善」や「株主還元(増配・自社株買い)」に積極的な企業を好んで買っています。

プロが成長や改善を期待して資金を投入する場合、長期間にわたって株価が上昇トレンドを描く可能性が高くなります。

②機関投資家の取引で株価が下がる場合

悪材料が出た場合や、あるいは「ヘッジ(保険)」として、機関投資家が空売りを仕掛ける可能性があります。資金力のある彼らが売り向かうと、株価は大きく下がります。しかし、空売りは必ず将来「買い戻し」をしなければなりません。

もし保有中に機関投資家の空売りが原因で株価が下がったとしても、パニックになってすぐに損切りしてはいけません。空売りが溜まれば溜まるほど、その後の買い戻し(ショートカバー)によって、反動で株価が急騰する可能性も秘めているからです。

実際に、2025年の市場で「機関投資家の空売り」とその後の「買い戻し」が発生した事例を見てみましょう。

③機関投資家の空売りと、その後の買い戻しが発生した事例

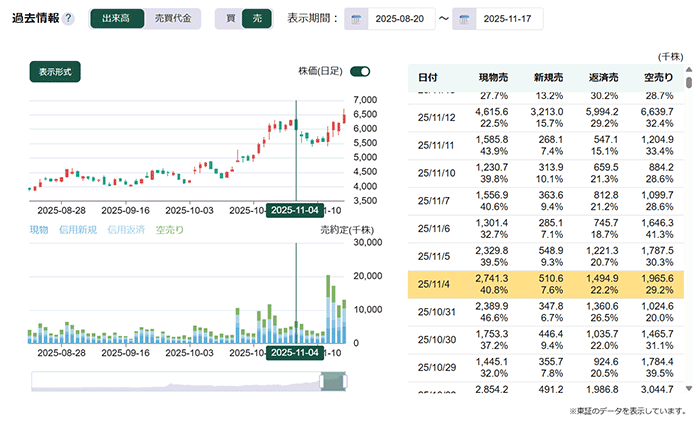

下の画像は、三井E&Sの株価(画面上のローソク足)と売買内訳(画面下の積み上げ棒グラフ)の推移です。機関投資家の空売りは緑色の棒グラフで表されており、2025年10月末から11月上旬にかけて、空売りの株数が増えています。この局面で三井E&Sの株価は横ばいになり、下落しました。

続いて、下の画像をご覧ください。取引時間中に好決算が発表された11月12日には、現物の買い注文(濃いピンク色)と信用の買い注文(薄いピンク色/空売りの買い戻しを含む)が急増した様子が読み取れます。この結果、株価は上昇に転じました。

今回のケースは、短期間で空売りによる株価下落と、空売りの買い戻しによる株価上昇が起きた事例です。中長期的なものではありませんが、“将来的に”株価へ上昇圧力が加わることを実感していただける例となっています。

もし保有している銘柄の株価が大きく下がっても、「これは機関投資家の一時的な仕掛けではないか?」と冷静に分析しましょう。企業の根本的な価値が変わっていなければ、機関投資家の売買が一巡した後に株価が戻るケースは多々あります。

機関投資家がなぜ空売りをするのか、機関投資家の空売りが増えるとどうなるかは、「機関投資家の空売り残高(手口)をリアルタイムで見るには?見方や調べ方、おすすめツールの使い方を紹介」で詳しく解説しているので、さらに理解を深めたい方はぜひチェックしてください。

今回、機関投資家の空売り動向の確認に使ったのは、松井証券の口座を持っている方限定で無料で使える、「マーケットラボ」というツールです。

松井証券の口座をまだ持っていない方は、ぜひ当サイト限定タイアップキャンペーンをご利用ください。条件を満たすと、PayPayポイントやdポイントなどと交換できる松井証券ポイントを、3,000ポイントプレゼントさせていただきます。

さらに、今回使ったマーケットラボの使い方をまとめた限定レポートも配布しますので、興味がある方はチェックしてみてください。

サイト内の参考ページ

この質問を見た人は、こちらも読んでいます

- 松井証券の投資情報ツール「マーケットラボ」とは?おすすめの使い方も紹介します

- 機関投資家の空売り残高(手口)をリアルタイムで見るには?見方や調べ方、おすすめツールの使い方を紹介

- 空売り比率とは何ですか?

お悩みをキーワードで検索する

お悩み検索

他のお悩みを検索できます

投資歴19年目の株初心者アドバイザーです。2005年からの投資成績は+2億円を突破しました!2009年に発売した著書『はじめての株1年生 新・儲かるしくみ損する理由がわかる本』は、累計59,000部のロングセラー。その他、数多くの金融系メディアにも寄稿しています。