- ホーム

- 株式投資関連のコラム

- 株式用語

- 流動性リスクとは?わかりやすく解説します

流動性リスクとは?わかりやすく解説します

流動性リスクとは、「売りたい時に売れない、買いたい時に買えないリスク」を指します。流動性リスクが高い銘柄は、市場に出されている注文の数が少ないため、売買が成立するときに価格が大きく変動する可能性があります。株式投資の際は、流動性リスクの確認も忘れないようにしたいですね。

このコラムでは、流動性リスクの意味や流動性の判断方法を、株初心者向けにわかりやすく解説しています。

流動性リスクとは?

株式投資における流動性とは、売買がどれだけ活発におこなわれているかを表す言葉です。流動性リスクとは、この流動性が低く、「売りたい時に売れない、買いたい時に買えないリスク」を指します。つまり、売買が成立するときに価格が大きく変動してしまう可能性があるのです。しかも、注文が少ない状態は、たくさんの株をまとめて売買するのがむずかしくなります。

流動性が高さ・低さは、銘柄によって大きく異なります。下記の2つの方法で、チェックできます。

まずは、「出来高」から見ていきましょう。

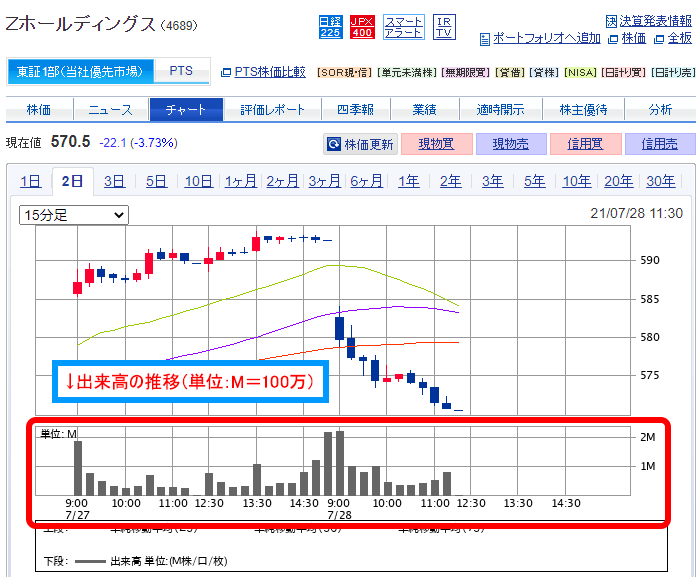

「出来高」の推移で流動性を判断する

流動性を確認する上で一番わかりやすいのが、その日の「出来高」の推移です。出来高とは、その銘柄の株が1日で売買された数量です。この数量が多ければ多いほど、活発に売買がおこなわれています。つまり、“流動性が高い”と判断できます(=流動性リスクは低い)。

例えば、下図のZホールディングス(4689)を見てみると、出来高を表すグレーの棒グラフの単位が“M”となっています。これは100万(Millionの頭文字“M”)単位で売買されている状態を意味するので、頻繁に売買されているのがひと目でわかります。これなら、売買できなくてこまるような状況にはなりにくいですし、思わぬ高値で買ってしまうリスクも少ないでしょう。流動性が高い(=出来高が多い)ので、流動性リスクは低いです。

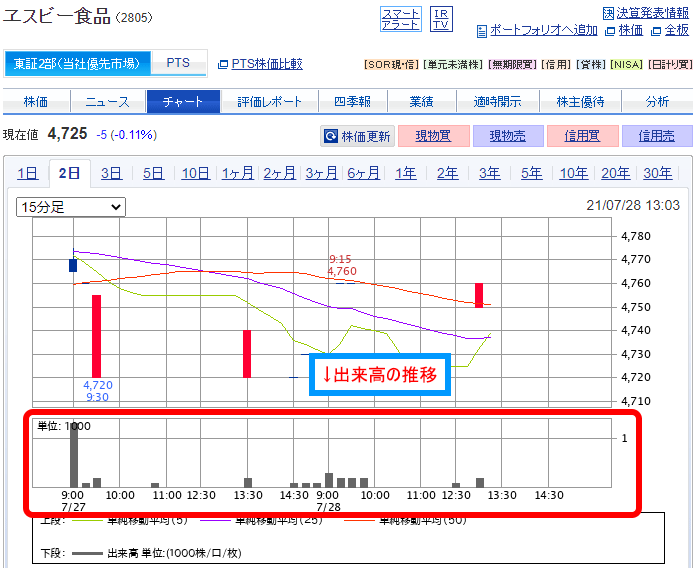

反対に、下図のエスビー食品(2805)の出来高を見ると、1日でたったの800株しか売買がおこなわれていません(先ほどのヤフーは1,500万株売買されていました)。まったく取引されていない時間帯もあります。買いたい人も売りたい人も少ないため、希望の株価で売買するのがむずかしいでしょう。流動性は非常に低いので、流動性リスクは高いです。

「板」情報で流動性を判断する

出来高に続いてわかりやすいのは、「板」を見ることです。板とは、株を買いたい人と売りたい人が、いくらで注文を入れているかがひと目でわかる表です(詳しくは「板を使いこなす」をご覧ください)。

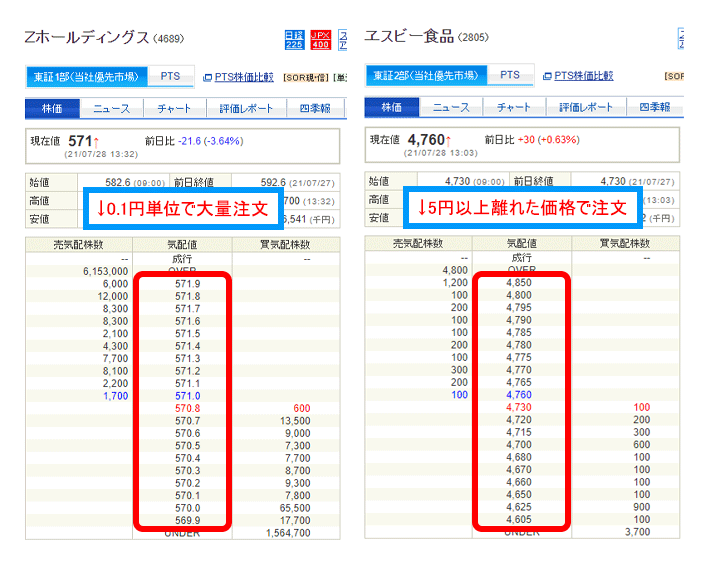

先ほどの「Zホールディングス」と「エスビー食品」を例にとって見ていきましょう。まず、流動性の高い「Zホールディングス」の場合、下図左の板のように、0.1円刻み※1で大量の買い注文と売り注文が出ており、自分が買い・売りどちらをおこなっても、株価が大きく動くことはありません。このような株式に対しては、「流動性リスクがない」と言います。

※1 通常、1,000円以下の銘柄の呼び値は1円単位ですが、TOPIX100銘柄については0.1円単位となっています。「呼び値」で詳しく説明しています。

しかし、流動性の低い株式であれば、エスビー食品(右画像)のように、5円以上離れた価格にしか買い注文と売り注文が出ておらず、自分が買い・売りどちらをおこなっても、株価が大きく変動してしまいます。このような株式に対しては、「流動性リスクがある」と言います。

ちなみに、エスビー食品の株価は「4,760円」でしたが、板の気配値を見ると買い注文の最高値は「4,730円」です。つまり、株を売ろうとすると4,730円で取引が成立します。つまり、現在の株価よりも30円安い値段で約定してしまうのです。このように、売買できる価格が限られてしまうのが流動性リスクと言えます。

☆実際に株を購入する前に、その株の流動性リスクがどれくらいなのか確認しましょう!

この記事を見た人は、こちらも読んでいます