減資はやばいですか?減資する理由や目的、株価への影響を教えてください

狙っている銘柄が「資本金の額の減少(減資)」を発表しました。財務内容の健全性を維持するためとのことですが、これはどういう状況にあるのでしょうか?また、株価にどのような影響があるのでしょうか?

減資とは、文字通り資本金を減少させることです。減資は、主に「積み上がった赤字を補填する目的」でおこなわれることが多く、業績が悪化している会社が目立ちます。そのため、減資の発表がきっかけとなり、株価が下がりやすくなります。

今回は、減資の目的や会社の置かれている状況、株価への影響について、順番に説明していきますね。

減資の目的

減資の目的には、次の3つがあります。

- 欠損金(赤字の累積額)を補填する

- 節税

- 株主への配当(財産の払い戻し)

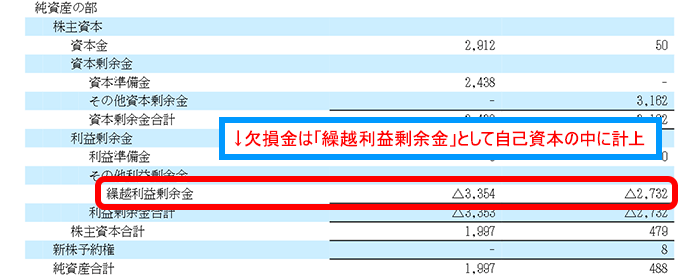

「①欠損金※1(赤字の累積額)を補填する」について説明します。会社が何年も連続して赤字を出した場合、その赤字は「欠損金」として積み上がっていきます。

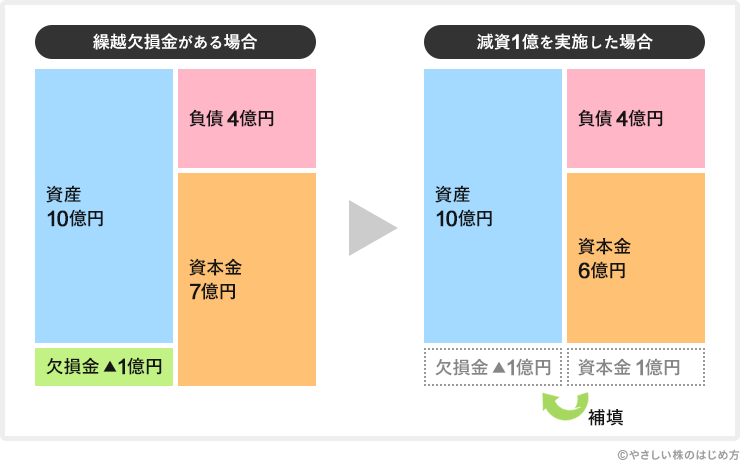

※1 欠損金は税務上の呼び名で、決算書では「繰越利益剰余金」として計上されます。下の図では減資のイメージをしやすくするため、あえて貸借対照表の資産の下に抜き出して書いていますが、厳密には貸借対照表の純資産の部に含まれます。

欠損金が増えていくと、銀行から融資を受けにくくなるなど、デメリットが生じます。このようなデメリットを回避するためには、欠損金をゼロにする必要があります。この際、欠損金の補填には、「資本金」が使われます。

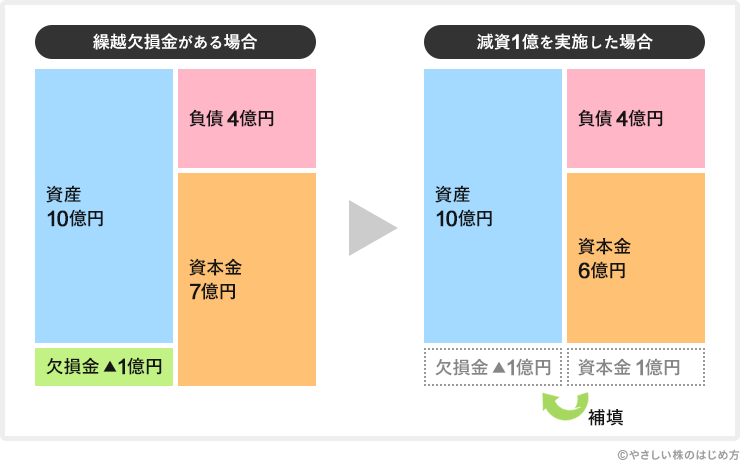

例えば、上図の左のイラストのように、「資本金7億円、欠損金▲1億円※2」の会社があるとしましょう※3。この場合、欠損金▲1億円をゼロにするため、資本金から1億円を取り崩してきます。右のイラストのように欠損金はゼロになりますが、資本金は6億円に減ります。これが「減資」です。

※2 ▲とは「マイナス」の意味です。

※3 減資のイメージをしやすくするため、「純資産=資本金」として表示しています。実際の財務諸表は、もう少し複雑です。

つまり、欠損金の補填は、会社の経営状態が悪化しているときにおこなわれるのです。

「②節税」について説明します。税法上、資本金1億円以下の会社は「中小企業」とみなされ、支払う法人税の金額が安くなるのです。そのため、経営が苦しい企業は、少しでも税金の負担をなくすため、減資に踏み切る場合があります。どれくらい税金が変わるかは、下の表を見るとよくわかります。

| 年800万円までの所得 にかかる税率 |

年800万円を超える所得 にかかる税率 |

|

|---|---|---|

| 資本金1億円以下の法人 | 15% | 23.20% |

| 資本金1億円を超える法人 | 23.20% | |

資本金1億円以下の法人の場合、年800万円までの所得に対する税率は「15%」となります。資本金1億円を超える法人は「23.20%」の税率が適用されるので、その差は約8ポイントです。年間所得800万円で計算すると、金額にして毎年およそ65万円を節税できます。

このほかにも、資本金1億円以下の中小企業になると、さまざまな優遇が受けられます。経営が苦しい状態では、いかに現金の流出を抑えるかが大切になります。そのため、資本金を1億円以下に減資することは、会社が生き抜くために必要なことなのです。

「③株主への配当(財産の払い戻し)」について説明します。通常、配当は会社が稼いだ利益の中から出します。しかし、業績が悪化しているときは、配当を出せません。

このとき、会社は「株主が離れてしまわないか」が心配になります。そこで、株主との関係を良好なまま保つため、減資によって捻出したお金を使って配当を出すのです。

会社の置かれている状況

質問者様のお悩みには、会社が発表した減資の目的は「財務内容の健全性を維持するため」だと書かれていますね。これを踏まえて考えると、会社の経営状態は悪いと考えられます。

さきほど紹介した減資の3つの目的のうち、「①欠損金(赤字の累積額)を補填する」に当てはまるのではないでしょうか。減資によって赤字の累積額を補填し、経営を立て直そうとしていると考えられます。

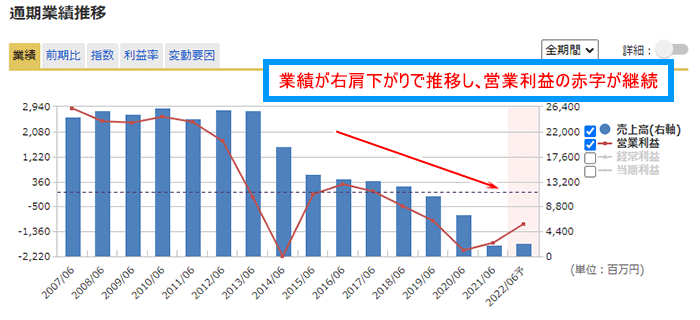

この裏付けを取るには、過去の財務数値を確認するのがおすすめです。たとえば、2021年5月27日に減資を発表した、居酒屋「金の蔵」などを運営するSANKO MARKETING FOODS(2762)の売上高と営業利益の推移を見てみましょう。

この会社は、新型コロナウイルスの感染拡大が、業績の悪化に追い打ちをかけました。売上高(青色の棒グラフ)と営業利益(赤色の折れ線グラフ)がともに減少していることがわかります。そして、営業利益は赤字が続いています。

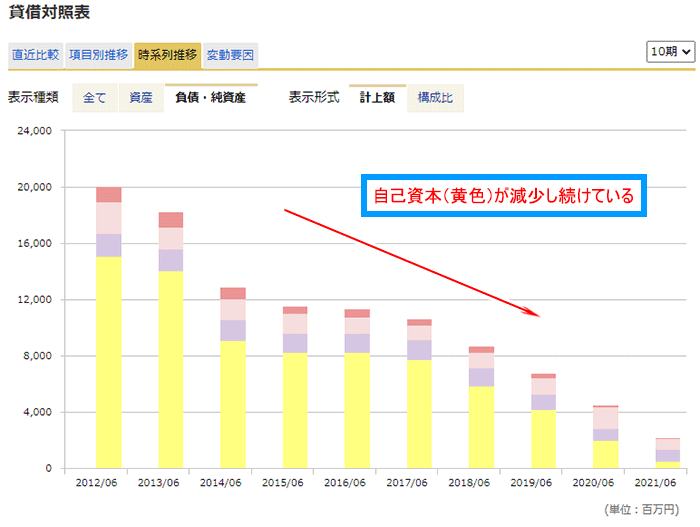

このように、赤字の累積額が膨らんでいった(欠損金が増えていった)結果、貸借対照表の純資産も減り続けています。

これは、欠損金(貸借対照表上は繰越利益剰余金)が純資産のマイナス要因として計上されるからです。

このように、業績や貸借対照表の純資産の動きから、業績が悪化していることが読み取れます。ご自身が気になっている企業が減資を発表したら、ぜひチェックしてみてください。

株価への影響

「欠損の補填」を目的とした減資の場合、理論上は株価に影響しません。これは、欠損の補填のために減資しても、会社の純資産は変わらないからです。この記事の冒頭で紹介したイラストを使って説明しますね。

図の左側が減資前、右側が減資後の貸借対照表です。減資によって、会社が抱えていた欠損金はゼロになり、資本金は6億円に減っています。しかし、資本金と欠損金を合計した※4純資産の金額は変わっていないのです。実際に計算してみましょう。

※4 欠損金は税務上の呼び名であり、会計上は「繰越利益剰余金」という名前で純資産の中に計上されています。

| 資本金 | 欠損金 | 純資産(資本金+欠損金) | |

|---|---|---|---|

| 減資前 | 7億円 | ▲1億円 | 6億円 |

| 減資後 | 6億円 | 0億円 | 6億円 |

減資前後の純資産は、どちらも6億円で変わっていませんね。つまり、減資とは「資本金の一部の名前を、欠損金に変える作業」と言えます。純資産の金額が変わらなければ、純資産を発行済株式数で割って計算できる「株価」への影響はゼロとなります。むずかしい話なので、「そういうものだ」と考えていただければ問題ありません。

以上のように、減資をしても理論上は株価が変わりません。しかし、会社が欠損の補填に踏み切った背景には、業績が悪く赤字が積み上がっている状態があると考えられます。そのため、「業績の悪化」が意識されて株価は下がりやすくなる点に注意が必要です。

減資が発表されたらどう行動する?

ご自身が狙っている銘柄が減資を発表したら、発表資料だけでなく、過去の財務数値を確認しましょう。業績が悪化しており、欠損の補填をするために減資するケースが多いので、この場合は投資を見送るのが賢明です。

ただし、経営再建の計画書をセットで発表する会社もあります。そのような会社であれば、一度計画書を読んでみてください。計画通りに再建できそうなら、投資するのもよいかもしれません。

まとめると、減資が発表されたら、その情報だけで判断してはいけません。必ず売上高や利益、貸借対照表の純資産を確認し、総合的に判断しましょう。財務数値の判断をする際は、マネックス証券の銘柄スカウターがおすすめです。決算書の数字の羅列を見る必要はなく、視覚的に判断できるので便利です。

サイト内の参考ページ

この質問を見た人は、こちらも読んでいます

お悩みをキーワードで検索する

お悩み検索

他のお悩みを検索できます

投資歴22年目の株初心者アドバイザーです。2005年からの投資成績は+2億円を突破しました!2009年に発売した著書『はじめての株1年生 新・儲かるしくみ損する理由がわかる本』は、累計59,000部のロングセラー。その他、数多くの金融系メディアにも寄稿しています。