- ホーム

- 株式投資関連のコラム

- 証券会社・銀行

- 単元未満株(ミニ株)とは?メリット・デメリットも解説

単元未満株(ミニ株)とは?メリット・デメリットも解説

単元未満株とは、1株~99株までの株式のことです。単元未満株の取引ができる証券会社に口座開設しておけば、1株から気軽に株式投資できます。

「単元未満株の取引はしない」という方でも、株式分割などで自分の意志とは関係なく、保有株が単元未満株になることがあります。株式投資をする人全員に関係のある内容ですので、メリット、デメリットとともに、対処法をしっかり頭に入れておきましょう。

単元未満株とは

単元未満株とは、1株~99株までの株式のことです。日本には単元株制度という制度により、1単元(100株)ごとの取引しかできません。そのため、通常なら100株単位でしか売買できませんが、単元未満株なら1株単位で売買できます。

例えば、株価1,000円の銘柄であれば、本来は100株単位でしか購入できないので、最低10万円の資金が必要です。単元未満株取引をすれば1株から売買できるので、たった1,000円で株式投資ができます。このように、少額から気軽に株式投資をはじめられる点が、単元未満株取引の魅力。「お金がないから株式投資ができない」と考えている株初心者の人にこそ、おすすめしたい取引です。

単元未満株のメリット

単元未満株で取引するメリットは、次の3つがあります。

メリットの紹介

- 少額投資なのでリスクが低い

- 配当金がもらえる

- 一部銘柄は株主優待ももらえる

それぞれ解説していきます。

メリット① 少額投資なのでリスクが低い

単元未満株の最大のメリットは、手元資金が少なくても株式投資をおこなえる手軽さです。仮に、株価1,000円の株があるとします。通常は1,000円×100株=10万円必要ですが、単元未満株なら1,000円×1株=1,000円で買えます(売買手数料を除く)。言い方を変えると、たったの1,000円で誰でもかんたんに株主になれます。

投資金額が少ないということは、利益も少ないですが損失も少なくて済みます。仮に、投資した企業が倒産したとしても、上記の例だと1,000円を失うだけです(通常の取引をしていたら10万円を失います)。「個別株に投資してみたいけど、お金が少ないし…」、「損をしそうでコワイ…」という、株初心者が思う2大不安要素を解決する、ありがたい取引方法です。

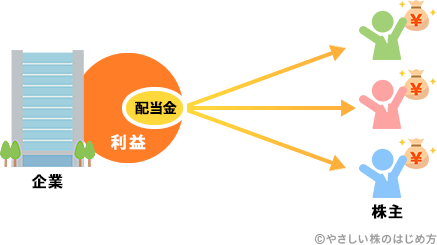

メリット② 配当金がもらえる

株式会社は、利益の一部から株主に対して配当金を出すことがあり、株主の権利の一つです。単元未満株しか保有していない場合でも、配当金を出している銘柄であれば、保有株数応じて配当金を受け取ることができます。

メリット③ 一部銘柄は株主優待ももらえる

株主優待は、企業が定めた株数に達していないともらえません。逆に言えば、その株数までコツコツ買い続けていれば、株主優待をもらう権利が手に入ります。例えば、「100株持っている株主に、1,000円相当のクオカードをプレゼント」と企業が定めていた場合、その企業の権利付き最終日までに100株にしておけばいいのです。毎月10株ずつ買えば、1年も経たないうちに100株になりますね。

一部では、単元未満株でも優待をプレゼントしている企業もあります。今回、一例として「1株から株主優待がもらえる」企業を3社、ピックアップしました。

| 企業名 (株主優待サイトへ) |

優待情報 | 必要投資金額 |

|---|---|---|

| テルモ (4543) |

【優待内容】テルモの製品を優待価格にて購入可能 【権利確定月】3月、9月 【必要な株数】1株 |

(1株) 2,563円 |

| 三菱マテリアル (5711) |

【優待内容】自社商品割引サービス(ジュエリー割引など) 【権利確定月】3月、9月 【必要な株数】1株 |

(1株) 2,347円 |

| 富士電機 (6504) |

【優待内容】自社オリジナルカレンダー 【権利確定月】6月 【必要な株数】1株 |

(1株) 8,652円 |

(最終更新日:2026年2月2日)

さらに詳しい情報は、グループサイト「楽しい株主優待&配当」の、「単元未満株(端株)でもらえる株主優待一覧!」をご覧ください。

単元未満株のデメリット

単元未満株のデメリットは、主に次の4つがあります。

デメリットの紹介

- 単元未満株の取引ができる証券口座が必要

- 注文方法・タイミングに制限がある

- 議決権の行使が認められない

- 手数料負けしやすい

それぞれ解説していきます。

デメリット① 単元未満株の取引ができる証券口座が必要

単元未満株(ミニ株)は、すべての証券会社で売買できるわけではありません。そのため、単元未満株(ミニ株)の取引に対応している8社(2026年2月現在)のいずれかに、口座開設する必要があります。

単元未満株(ミニ株)の取引に対応している証券会社

一昔前までは、単元未満株の取引ができる証券会社は一握りしかありませんでした。しかし、現在は9社もの証券会社から選べるので、大きなデメリットにはならないでしょう。各証券会社の売買手数料は、「単元未満株(ミニ株)は手数料負けする?9社の手数料・スプレッドを計算して比較」で比較しているので、参考にしてください。

デメリット② 注文方法・タイミングに制限がある

株の注文方法には、「指値注文」と「成行注文」の2つがありますが、ほとんどの証券会社では、単元未満株取引は「成行注文」しかできません。

また、市場への発注は1日1回~3回しかおこなわれません。 単元株で成行注文を出したら原則すぐに約定しますが、単元未満株の場合は、「前場に注文を出したら当日の後場に約定」、「後場に注文を出したら翌営業日の前場に約定」のように、売買成立までタイムラグがあります。

そのため、デイトレードのような1分1秒の売買タイミングのずれで大きく損益が変わるような短期投資には、まったく向いていません。単元未満株の取引をするなら、長期投資を前提に考えましょう。

しかし、楽天証券の「かぶミニ®」だけは、リアルタイム取引&指値注文ができます。注文タイミングや注文方法にこだわりたい方は、楽天証券で単元未満株取引をしましょう。

口座開設料・年会費などは一切かかりません。

デメリット③ 議決権の行使が認められない

単元未満株しか保有していない株主は、議決権がありません。そのため、株主総会への参加もできないので、株主総会に参加したい方は単元株(100株単位)で購入する必要があります。

※1 詳しい内容は「株主総会は誰でも参加できますか?」で解説しています。

デメリット④ 手数料負けしやすい

単元未満株の売買手数料は、単元株を売買するよりも割高に設定されていることが多く、手数料負けしやすい証券会社もあります。そのため、なるべく手数料が安い証券会社を選びましょう。

例えば、「株価1,000円の株を1株購入し、株価1,500円まで上がったら売却」という取引をする場合、500円の利益から売買手数料を引いた金額が、最終的な利益になります。この取引の場合、手数料が安いSBI証券のS株と、手数料が高い野村證券のまめ株を、手数料で比較してみましょう。

| 証券会社 | 手数料(税込) | 計算式 | 損益 | |

|---|---|---|---|---|

| 買付 | 売却 | |||

| S株 (SBI証券) |

無料※2 | 500円(利益) | +500円 | |

| まめ株 (野村證券) |

1.1% (最低550円) |

500円(利益)-1,100円(手数料) | -600円 | |

※2 各種交付書面を郵送から電子交付に変更する必要があります。

このように、同じ取引でも証券会社によって、損益が大きく変わってしまうのです。今回はわかりやすくするために極端な取引例を使いましたが、手数料の安い証券会社を選ぶだけでコストを大幅にカットできます。

どの証券会社にしようか迷った方は、SBI証券のS株がおすすめです。買付・売却手数料が無料なので、そもそも手数料負けになる可能性は一切ありません。SBI証券は、当サイト限定タイアップで現金2,500円&レポートをプレゼントしているので、まだ口座を持っていない方はぜひ口座開設してください。

まとめ

このコラムでは、単元未満株について詳しく解説しました。「単元未満株(ミニ株)は手数料負けする?9社の手数料・スプレッドを計算して比較」では、単元未満株を取引できるすべての証券会社の手数料を比較しています。じっくり選びたい方は参考にしてください。

単元未満株の取引は、少額投資や長期投資をしたい方におすすめです。メリット・デメリットを把握して、自分に合う証券会社を見つけましょう。

このコラムを見た人は、こちらも読んでいます